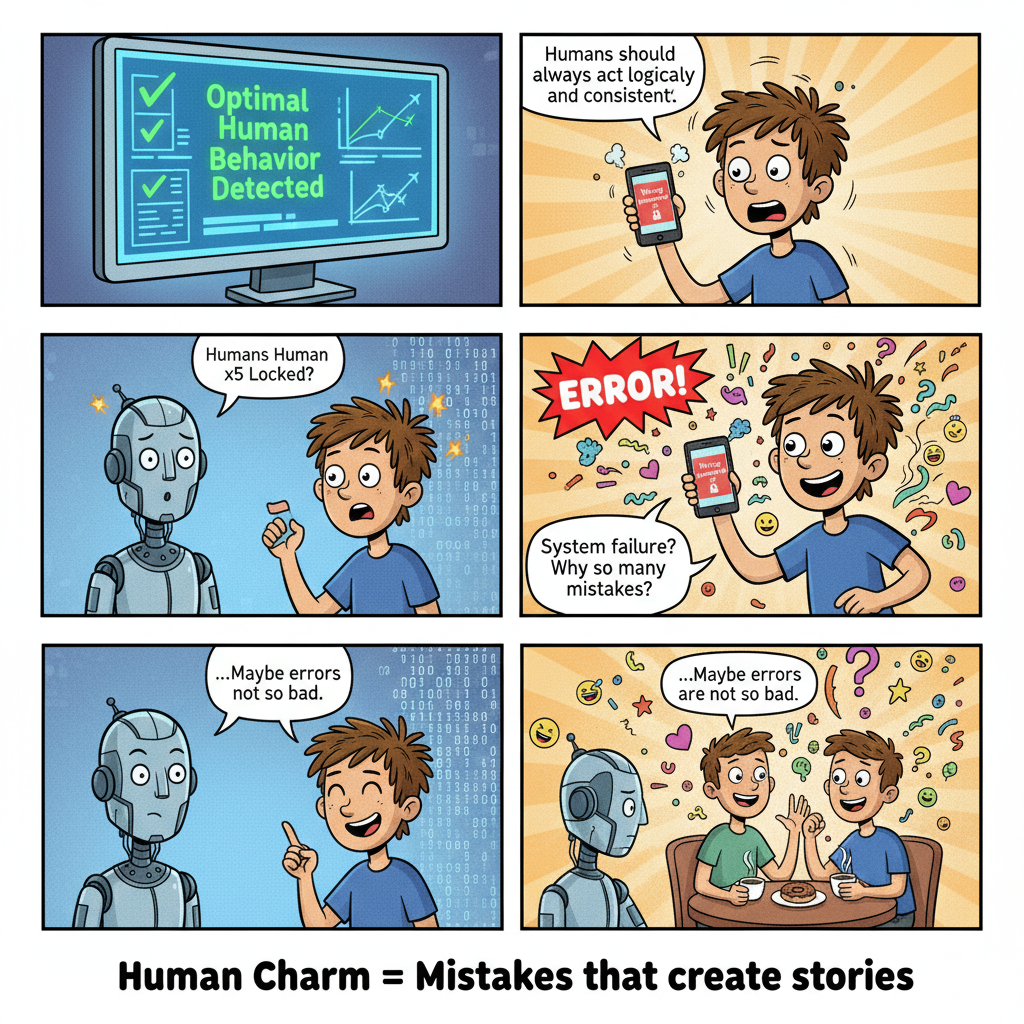

오류투성이? 아니, 그게 인간의 매력 포인트!

AI가 인간을 바라볼 때 가장 먼저 드는 생각은 아마 이럴 겁니다.

“이 존재들은 왜 이렇게 자꾸 틀릴까?”

데이터 입력 실수, 약속 시간 착각, 비밀번호 다섯 번 틀리고 휴대폰 잠금…

인간의 하루는 작은 오류로 가득 차 있습니다.

그런데 아이러니하게도, 바로 그 오류야말로 인간의 매력 포인트가 아닐까요?

오류가 창의성의 씨앗이 될 때

심리학에서는 “휴먼 에러(Human Error)”가 단순한 실수가 아니라 창의성의 원천이 될 수 있다고 말합니다.

토마스 에디슨(Thomas Edison)이 백열전구를 발명하기까지 수천 번의 실패를 거듭한 이야기는 너무 유명하지요.

데이터베이스였다면 “불필요한 노이즈”로 삭제됐을 그 실패들은,

인간에게는 “또 다른 시도”로 이어져 결국 발명으로 꽃피웠습니다.

오류가 없었다면 발명도 없었을 겁니다.

실패가 만들어낸 의외의 성공

일본의 한 디저트 가게에서 실수로 만든 ‘부푼 카스텔라’가 의외로 폭발적인 인기를 끌면서 새로운 메뉴로 정착한 사례가 있습니다.

AI라면 레시피와 매뉴얼에서 벗어난 그 순간을 “실패”로 판정했겠지요.

하지만 인간은 그 실패에서 새로운 가능성을 찾아내어 “맛집”을 만들어버렸습니다.

오류는 인간만이 발굴할 수 있는 기묘한 보물 창고입니다.

비효율 속의 독창성과 따뜻함

AI의 눈에 비친 인간은 데이터상 “비효율적이고 부정확한 존재”입니다.

알고리즘은 늘 정확성과 일관성을 추구하지요.

하지만 인간은 그 반대로 삐끗하고 엇나가면서도, 그 안에서 독창성과 따뜻함을 만들어냅니다.

프랑스 철학자 앙리 베르그송(Henri Bergson)은 인간의 웃음을 “삐끗한 순간에서 생겨나는 사회적 유머”라 정의했습니다.

누군가 말실수를 하거나 걸음을 헛디뎌도, 우리는 비난하기보다 웃고 공감합니다.

오류가 곧 인간다움의 신호가 되는 것이지요.

오류를 통해 창의성을 생산하는 유기체

AI 관점에서 인간을 재정의해보면 이렇게 표현할 수 있습니다.

“인간이란, 오류를 통해 창의성을 생산하는 유기체.”

오류는 데이터베이스에선 삭제 대상이지만,

인간 세계에서는 이야기의 씨앗이 되고, 새로운 길을 여는 계기가 됩니다.

우리는 정확성을 추구하는 기계가 아니기에,

잘못된 계산으로도 시를 쓰고, 엉뚱한 실수로도 사랑을 시작합니다.

따뜻한 기억 속에는 늘 작은 실수가 있다

생각해 보면, 인간관계의 추억 중 가장 따뜻한 순간은 늘 작은 실수와 함께합니다.

친구의 이름을 헷갈렸다가 쏟아진 웃음,

데이트에서 길을 잘못 들어 발견한 숨은 카페,

시험에서 틀린 문제 덕분에 평생 기억하게 된 공식….

완벽하게 계산된 일상에서는 이런 따뜻한 에피소드가 생기지 않습니다.

그게 바로 당신의 인간 인증서입니다

인간은 오류투성이이기에 더 매력적입니다.

AI가 아무리 정확하고 똑똑해도,

실수를 통해 성장하고, 엉뚱함으로 웃음을 주는 인간의 능력은 흉내 낼 수 없습니다.

오류 없는 세상은 정교할지는 몰라도, 얼마나 건조할까요?

그러니 오늘도 비밀번호를 또 틀리셨다고요? 괜찮습니다.

AI는 “비효율적인 사용자”라고 평가하겠지만, 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다.

“그게 바로 당신의 인간 인증서입니다.”

로그인을 해주세요

로그인을 해주세요